Origem e disperção

do gene bs

Autor: Paulo Cesar Naoum |

||||||||||||||||||||||||||

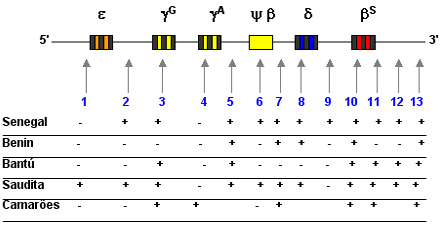

A mutação que deu origem à Hb S Estudos antropológicos associados às análises biomoleculares sugerem que o gene da globina bS, ou gene da Hb S, surgiu por um processo de mutação de bases nitrogenadas ocorrido entre 50 e 100 mil anos, abrangendo os períodos Paleolítico e Mesolítico. Esses mesmos estudos indicam a África como o local provável da ocorrência da mutação na fase coincidente à presença do Homo sapiens neanderthalis (há 100 mil anos) e do Homo sapiens sapiens (há 50 mil anos). A causa que motivou a troca de uma base nitrogenada (adenina) por outra (timina), cuja tradução molecular substituiu o aminoácido glutâmico pela valina na posição número 6 da globina beta, ainda permanece desconhecida. Se considerarmos as evidências científicas obtidas após as descobertas dos fósseis do H. sapiens neanderthalis e do H. sapiens sapiens nas regiões norte, centro e sul da África, é possível admitir que o processo da mutação que deu origem à Hb S foi multi-regional. Essa hipótese foi comprovada há pouco mais de dez anos através do mapeamento do cromossomo 11, especificamente da região do agrupamento de genes da globina tipo beta (e, gG, gA, yb, d e b). Por meio da análise de onze regiões polimórficas do agrupamento de genes de globina tipo beta, determinadas pela aplicação de enzimas capazes de quebrar ligações entre bases nitrogenadas específicas (enzimas ou endonucleases de restrição), conforme mostra a figura 6.9, foi possível concluir que o segmento cromossômico entre os genes e, g, d, e bS pode conter diferentes seqüências de bases nitrogenadas ou haplótipos que são específicas para determinadas populações ou grupos étnicos. |

||||||||||||||||||||||||||

Figura 6.9 - Seqüência de polimorfismos do agrupamento de genes da globina bS no cromossomo 11. Caracterização dos cinco haplótipos: Senegal, Benin, Bantú, Saudita e Camarões. Identificação das endonucleases de restrição: (1) Hinc II; (2) Xmn I; (3) e (4) Hind III; (5) Pvu; (6) e (7) Hinc II; (8) Taq I; (9) Hinf I; (10) Ava II; (11) Hpa I; (12) Hind III; (13) Ban HI. |

||||||||||||||||||||||||||

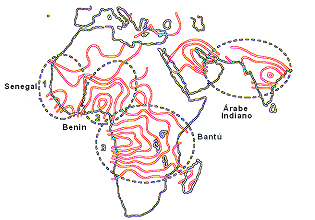

Embora o produto final seja a síntese de Hb S, há pelo menos três grupos populacionais na África com segmentos cromossômicos diferentes e caracterizados pela disposição seqüencial específica de bases nitrogenadas; esses três grupos distribuídos em regiões geográficas distintas foram denominados por Senegal, Benin, Bantú (figura 6.10). Além desses três grupos, dois outros grupos étnicos muito pequenos foram descritos por terem haplótipos diferentes daqueles já descritos, sendo um caracterizado em pessoas provenientes do sudeste de Camarões e o outro pertencente a uma tribo conhecida por homens do mato (Eton "people" ou Bushmen), caracterizando o haplótipo Camarões. Entretanto, a teoria da origem multicêntrica do gene da Hb S passou a ter considerável credibilidade quando identificaram outro haplótipo diverso dos quatro anteriores (Senegal, Benin, Bantú e Camarões) entre populações do leste da Arábia Saudita e em grupos tribais da Índia. Esse haplótipo de Hb S denominado por Árabe-Indiano está difundido notadamente em populações do leste da Arábia Saudita, Bahrain, Kuwait e Oman. |

||||||||||||||||||||||||||

Figura 6.10 – As prováveis três áreas (1: Senegal; 2: Benin; 3: Bantú) cujas populações foram afetadas pela mutação que deu origem à Hb S. A quarta área identificada por Árabe-Indiano fundamenta a suposição que a Hb S teve origem multicêntrica. |

||||||||||||||||||||||||||

Uma outra questão a respeito da origem da Hb S se refere ao fato de que a mutação tenha ocorrido apenas uma vez, ou mais de uma vez. Alguns pesquisadores envolvidos neste assunto admitem que a mutação ocorreu apenas uma vez em uma determinada época entre os períodos Paleolítico e Mesolítico. Entretanto há três restrições que contrapõem essa hipótese: primeira: a mutação poderia ter ocorrido mais de uma vez, porém desapareceu da população por mecanismos semelhantes à deriva genética(a), ou ao fluxo genético(b), bem como à pressão seletiva(c); segunda: a mutação poderia ter aparecido mais que uma vez, porém no mesmo haplótipo – sendo, portanto, indetectável; terceira: as regiões polimórficas do gene da globina beta ainda não estão totalmente estabelecidas para afirmar categoricamente que a mutação tenha ocorrido apenas uma vez. a) Segundo o geneticista Brito da Cunha (1966), "as mudanças evolutivas geridas pela seleção natural são sempre adaptativas, o que não acontece com as produzidas pela deriva genética. Algumas vezes a deriva genética foi invocada para explicar diferenças de freqüências gênicas entre populações, quando não se via como os caracteres em questão pudessem apresentar valores adaptativos. Isto aconteceu também com as inversões. A demonstração posterior de importância adaptativa desses caracteres e das inversões tem sido um contínuo tema de debates. b) Fluxo gênico ou fluxo genético significa a entrada ou saída recorrente de genes de uma população por processos migratórios. c) Pressão seletiva se deve a um agente orgânico ou inorgânico que impede ou estimula determinado gene mutante. Por outro lado, o grupo de pesquisadores que supõe a múltipla ocorrência da mutação da Hb S se apoiam no fato da presença dos cinco haplótipos descritos até o presente, e assim propõe que a origem da Hb S se deu em cinco ocasiões diferentes, e foram favorecidas pelo efeito protetivo da Hb S em portadores heterozigotos frente à infecção do Plasmodium falciparum. Apesar do extraordinário desempenho das técnicas de biologia molecular no estudo dos haplótipos do gene da globina bS associados aos aspectos antropológicos e evolutivos, a questão da origem monocêntrica ou multicêntrica, bem como sobre o efeito protetivo da Hb S contra a malária, ainda permanece em discussão. |

||||||||||||||||||||||||||

|

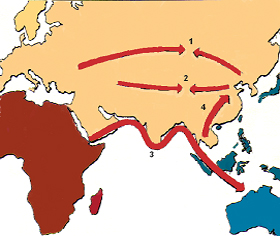

A dispersão do gene

da Hb S pode ter ocorrido entre 50 mil e 100 mil anos quando os

nossos ancestrais se deslocaram para o sudeste da Ásia e

para a Austrália. Estudos antropológicos recentes

revelaram que há 50 mil anos os H. sapiens sapiens

se deslocaram para várias regiões da Ásia,

atingindo o Oriente Médio e a Sibéria (figura 6.11).

|

||||||||||||||||||||||||||

Figura 6.11 – Mapa ilustrativo da movimentação do homem entre 60 mil e 40 mil anos. Por volta de 60 mil anos a migração se deu no sentido Ásia e Austrália (seta 3), e há 40 mil anos a movimentação ocorreu para diversas regiões da Ásia (setas 1 e 2), com destaque ao Oriente Médio e Sibéria (seta 4). |

||||||||||||||||||||||||||

Entretanto, admite-se que a expansão da Hb S se deu efetivamente no período Pré-Neolítico, entre 10 mil e 2 mil anos a.C., marcada pela miscigenação entre diferentes povos da região do Saara. Nesse período, o Saara era composto por terras férteis e com agricultura desenvolvida para o abastecimento de suas populações. No período Neolítico (3.000 – 5.000 a.C.) ocorreu a transmissão da infecção parasitária causada pelo Plasmodium falciparum proveniente da região que hoje corresponde à Etiópia. Destaca-se durante esse período o aumento do processo migratório, o assentamento de grupos populacionais e o estabelecimento de grandes centros de civilizações no vale do rio Nilo, bem como na Mesopotâmia, Índia e Sul da China. A malária se expandiu entre esses quatro principais centros, e no caso específico relacionado com a Hb S, a malária se estendeu do vale do Nilo para a costa do mar Mediterrâneo. Acredita-se, assim, que nesse período teve início a pressão seletiva favorável aos portadores heterozigotos da Hb S (ou Hb AS) frente ao desenvolvimento da doença causada pela malária. Com a desertificação do Saara, ocorrida no período Neolítico Posterior (2.000 a 500 anos a.C.), suas populações migraram para outras regiões da África, atingindo, inclusive, as regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo. É importante destacar a explicação sobre a expansão da Hb S no período Pré-Neolítico que foi dada pelo Professor Stuart J. Edelstein em seu livro "The Sickled Cell". O professor Edelstein calcula que se a prevalência de indivíduos com Hb AS dobra a cada sete gerações, seriam, assim, 17 duplicações necessárias para se aproximar da atual prevalência de Hb AS na África envolvendo 119 gerações (ou seja 7 x 17 = 119). Se for estimado 20 anos para cada geração, resulta que a dispersão da Hb S ocorreu efetivamente há cerca de 2400 anos, a partir do momento em que a população se estabilizou alavancada principalmente pelo desenvolvimento agrícola, organização social, além do discutível fator seletivo exercido pelo Plasmodium falciparum. No período Medieval, entre os séculos 1 e 15, o gene da Hb S atingiu o leste e sudeste da Europa. Por fim, a introdução do gene da Hb S nas Américas, e especificamente no Brasil, se deu entre os séculos 16 e 19, motivado pelo tráfico de escravos africanos. A tabela 6.4 resume a evolução cronológica da dispersão do gene da Hb S. |

||||||||||||||||||||||||||

Tabela 6.4 – Evolução cronológica da mutação do gene para Hb S |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

De acordo com Konotey-Ahulu, de Gana, médico que estudou profundamente o comportamento de doentes com anemia falciforme, a doença já era conhecida por várias gerações de pessoas da região ocidental da África, onde a anemia falciforme recebia nomes com significados relacionados à dor, icterícia, inchaços das mãos e pés, etc. (tabela 6.5). |

||||||||||||||||||||||||||

Tabela 6.5 – Lista de palavras africanas para se referir às características da doença falciforme (dor, úlceras, inchaços, etc.) em diferentes dialetos. |

||||||||||||||||||||||||||

(1) DF: Doença falciforme; (2) Imitação do choro de criança provocado por dor; (3) inchaços; (4) dor aguda. |

||||||||||||||||||||||||||

Os estudos realizados em vários grupos étnicos de Gana revelaram que a anemia falciforme já era conhecida, com certeza desde o século 15, com particularidades que se caracterizavam por: crises agudas de dor nos ossos e nas articulações, e tendência familiar. Pelo fato dos pais serem aparentemente normais, difundiu-se o conceito do espírito do mal que reencarnava somente em crianças. Em outras regiões da África não foi possível estabelecer as características típicas da anemia falciforme quanto ao evidenciado entre as populações de Gana. Na Nigéria, maior nação africana, a anemia falciforme permaneceu desconhecida como doença de especificidades típicas até meados do século passado. Embora os vários dialetos nigerianos sejam ricos em palavras e expressões que descrevem vários dos sintomas comumente encontrados na anemia falciforme, esses termos não são, entretanto, específicos dessa patologia. No dialeto Haussa as expressões como rashin jini (falta de sangue), ciwon gá bó bí sai sai (dores nos ossos e articulações) e rashin kuzari (falta de energia), são freqüentemente usadas em relação à anemia falciforme pelos doentes, seus parentes e curandeiros tradicionais. Entretanto, o uso corrente destas expressões nunca foi associado à uma doença específica como a anemia falciforme. Esse drama humano, baseado no sofrimento impingido por um "castigo" devido à reencarnação de um espírito mau que marca certas famílias, permanece ainda como um mito em várias tribos africanas. |

||||||||||||||||||||||||||

|

Para descrever sobre a introdução

da Hb S no Brasil é fundamental conhecer as bases que deram

origem à nossa população. A população

brasileira se caracteriza, em geral, pela sua grande heterogeneidade

genética, derivada da contribuição que lhes

deram os seus grupos raciais formadores, de si também já

muito diversificados, e dos diferentes graus com que eles se intercruzaram

nas várias regiões do país. O processo de miscigenação

pode ser analisado sob o ponto de vista da distribuição

geográfica. Os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e

a região litorânea do nordeste apresentam, de forma

mais intensa a miscigenação branco–negra. O

Estado da Bahia, por sua vez, e em especial a região metropolitana

de Salvador, se destaca pela predominância da população

negra. Já o interior do nordeste e o extremo norte (Amazonas,

Pará e parte do Maranhão) se destacam principalmente

pelo processo de mestiçagem branco–indígena,

fato que ainda também pode ser notado nos Estados de Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Na região sul

do Brasil, e do Estado de São Paulo, há visível

predominância de indivíduos da cor branca, motivados

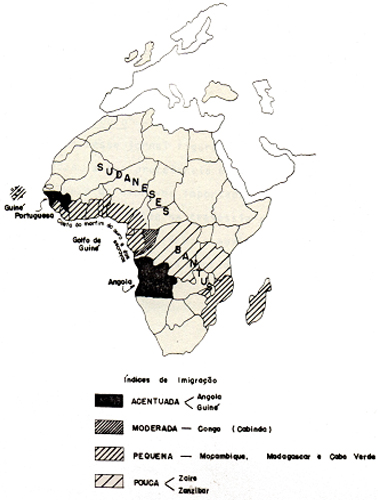

pelas diferentes correntes imigratórias de europeus, principalmente. Por se tratar da introdução da Hb S no Brasil, será dado destaque à entrada do negro africano no Brasil, subjugado na condição de escravo no período entre 1550 e 1850. A procedência da quase totalidade dos escravos africanos era de duas regiões: a Costa da Mina, que incluía o lugar conhecido na época por Cabo do Monte até o de Lobo Gonçalves, tendo em Ajudá o seu ponto principal de embarque para os "navios negreiros" – e Angola estendendo-se até o Cabo Negro, com seus três portos: Congo, Luanda e Benguela. De Luanda e Benguela provieram cerca de 2/3 dos escravos entrados entre 1700 e 1850 pelos portos do Rio de Janeiro e Pernambuco. O terço restante, recebido sobretudo pelo porto da Bahia, provinha da costa da Mina. Os negros de outras regiões africanas, como Cachéu, Cabo Verde, Moçambique e Madagascar tiveram pouca contribuição na presença do negro no Brasil. A figura 6.12 mostra as regiões da África e os graus de intensidades de onde provieram os negros para o Brasil. |

||||||||||||||||||||||||||

Figura 6.12 – Regiões da África, adaptadas à presente disposição geográfica, de onde provieram os negros para o Brasil, representado, também, os graus de intensidade das correntes imigratórias. |

||||||||||||||||||||||||||

| Os negros, aqui introduzidos, eram povos de várias culturas, entretanto foram duas, a sudanesa e o bantú, que mais contribuíram na formação cultural do povo brasileiro. Os de origem sudanesa, caracterizados pela influência árabe, sobressaíram na agricultura, criação de gado, comércio, trabalhos de arte em ferro e bronze, e eram maometanos. Os de origem bantú tinham aptidões para serem obreiros de ferro e madeira, e eram feiticistas. Houve também um grupo numeroso, de cultura mista, proveniente da mistura de sudaneses e bantú – os guineanos. Vinham do golfo da Guiné, uma região entre o Sudão Ocidental e o Congo e de onde saía a cultura bantú; tinham os seguintes traços: atividades pastoril, organização social, e influência do islamismo. Os bantús foram sempre os preferidos no Brasil, por serem menos independentes, mais sujeitos à escravidão, mais reservados, loquazes e adaptáveis a diversas situações; aceitaram o cristianismo e as formas sociais que lhes foram impostas. O elemento mais característico do bantú foi o angolano. Mais altos que os outros negros, porém mais fracos, eram, no entanto, comunicativos e cordiais. Os mais inconformados eram os daomeanos (ou jejes), os nagôs e os maometanos (ou malês), provindos do norte da Nigéria. Os haussas, também nigerianos, foram os mais insubmissos como escravos, e encabeçaram todas as revoltas importantes da Bahia e de outras regiões. A ausência de dados oficiais comprobatórios sobre o volume de negros que aportaram no Brasil – motivada pela circular do Ministério da Fazenda, n.º 29, de 13 de maio de 1881, que ordenava a queima dos arquivos da escravidão – tem prejudicado sensivelmente estudos mais detalhados desse importante tema. Entretanto, Nina Rodrigues apresenta em sua memória "Os Africanos no Brasil" publicada em 1932, dados obtidos do primeiro jornal publicado na Bahia – "Idade de Ouro" – sobre o exato movimento comercial de escravos do porto de Salvador; nesse jornal figuram os números e nomes das embarcações entradas, a sua procedência e carga, e neste item se especifica sempre o número de escravos importados da África, mencionando até os que haviam sucumbido na travessia do Atlântico. Embora abranja poucos anos (1812 a 1820), o movimento de navios e escravos entrados no Brasil, segundo a procedência, era o seguinte:

|

||||||||||||||||||||||||||

Apesar

do número apresentado de bantús ser superior ao de

sudaneses, a verdade é o inverso, isto porque a partir de

1816 os ingleses iniciaram o combate à escravidão,

que somados ao tratado de Paris (1817) e de Aix-la-Chapelle (1818),

limitaram o comércio de escravos pelos portugueses. É

em obediência a esses tratados que, de 1816 em diante, desapareceram

os documentos oficiais sobre a procedência de escravos das

regiões acima da linha do Equador, sem que, todavia, tivesse

cessado sua importação. Assim, a importação

clandestina de negros continuou, depois de 1817, tão vigorosa

quanto antes. A quantidade de negros trazidos ao Brasil é bastante discutível, entretanto calcula-se que entre 1550 e 1850 entraram no Brasil entre 2.500.000 a 4.000.000 de indivíduos. Dessa forma, a Hb S introduzida no Brasil por negros africanos pertencentes a dois grupos culturais, o sudanes e o bantú, coincide com os resultados das análises de haplótipos que revelaram que o haplótipo Bantú é o mais prevalente em análises efetuadas em diferentes populações negras do Brasil, seguido do haplótipo Benin (que representa a cultura sudanesa) enquanto que o haplótipo Senegal é raríssimo. A figura 6.10 apresentada anteriormente, representa as três áreas da África onde ocorreram as mutações que deram origem à Hb S, e a figura 6.12, também apresentada anteriormente, indica as regiões de onde provieram os negros para o Brasil. A análise das duas figuras atestam a coincidência da suposição histórica da proveniência dos negros africanos para o Brasil, fato recentemente comprovado por biologia molecular dos haplótipos da Hb S. |

||||||||||||||||||||||||||

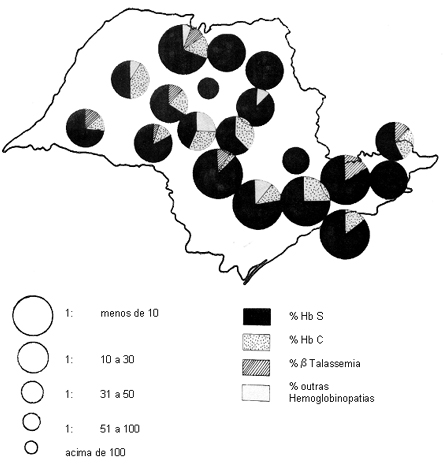

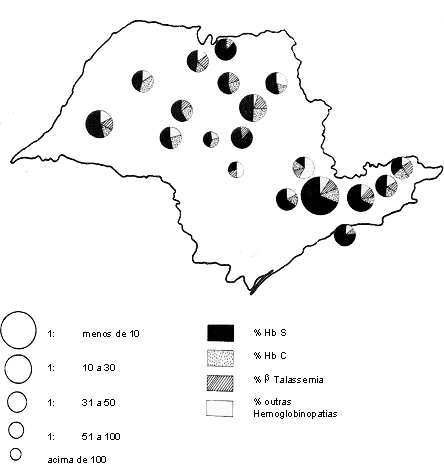

Raros grupos sociais no mundo

podem afirmar terem suas raízes tão bem conhecidas

quanto o paulista. A origem dos antepassados da população

do estado de São Paulo é bem conhecida, a ponto de

ser possível fazer a sua reconstituição com

precisão. O planalto paulista – local onde se deu início

a formação da população – era

quase um vazio demográfico até a metade do século

16, onde o indígena não deixou marcas expressivas.

A formação racial do estado de São Paulo teve

início através de duas fundações: Santo

André da Borda do Campo, constituída por povoação

iniciada por João Ramalho, e a fundação jesuítica

que se estabeleceu em 25 de janeiro de 1554 numa colina entre os

vales do Anhangabaú e do Tamanduateí. Santo André

representava um tipo populacional mameluco, enquanto que a fundação

jesuítica tinha o predomínio de portugueses. Pela própria localização da cidade de São Paulo, estabeleceu-se um processo seletivo, pois o planalto paulista não oferecia possibilidades agrícolas comparáveis às da cana de açúcar do norte do Brasil, além do que o viajante precisava enfrentar a escalada difícil da serra do Mar. Um outro processo seletivo era a própria sobrevivência no planalto, ante os ataques dos índios, a fome, as doenças, e a temperatura muito baixa. Esses determinantes fizeram com que nesse meado do século 16 o estado de São Paulo permanecesse na pobreza, enquanto que o litoral do nordeste prosperasse devido ao comércio do pau-brasil, ao mesmo tempo em que se formavam pequenos núcleos populacionais. A aclimatação da cana de açúcar no nordeste brasileiro, principalmente na orla pernambucana, retardou o povoamento e a evolução da região sul do Brasil. A capitania de São Vicente, a mais próspera do estado de São Paulo, estagnara-se, e seus povoadores promoviam o apresamento do índio para o cultivo das lavouras, enquanto que o progresso propiciado pela cultura da cana de açúcar no nordeste brasileiro incentivaram o tráfico de africanos. A situação começou a mudar no final do século 16 quando os bandeirantes paulistas encontraram ouro além da serra da Mantiqueira. Por esse motivo, volumoso contingente populacional se dirigiu para Minas Gerais, e a prosperidade exigiu a mão-de-obra do escravo africano, mudando o fluxo no sentido nordeste para o sudeste do Brasil. Por quase duzentos anos o ouro foi explorado até se exaurir, causando a diminuição do progresso que duraria meio século. No início do século 19, um projeto organizado de plantação de café no estado de São Paulo revelou-se como grande propulsor de progresso social e cultural, deslocando o eixo econômico para São Paulo. Os primeiros cafezais foram plantados no vale do rio Paraíba, dando à região sete décadas de prosperidade. Nesse período foi requisitado grande contingente de escravos africanos, a ponto de representarem mais de 50% da população. Esse fato pode ser atestado no estudo realizado entre os anos de 1978 e 1982 por Naoum que mapeou as hemoglobinopatias no estado de São Paulo e relacionou a prevalência da Hb S com a presença do negro africano em suas diversas regiões. O estudo revelou que havia uma relação entre o aumento da prevalência da Hb S com o caminho trilhado pelo negro africano durante o ciclo do café. A figura 6.13 mostra o mapa do estado de São Paulo e as dezenove cidades estudadas, identificando a prevalência de Hb S em cada uma delas em amostras de sangue obtidas de pessoas negras. Pela análise da figura é possível observar que a efetiva introdução do negro no estado de São Paulo se deu inicialmente pelas cidades do vale do Paraíba. Quando as terras do vale tornaram-se inférteis para a plantação de café, o direcionamento cafeeiro tomou o sentido da extinta região Central, composta por Campinas e Jundiaí, e da cidade de Sorocaba já no final do século 19. Com a abolição dos escravos e a vinda de imigrantes italianos para as fazendas paulistas, a utilização da mão-de-obra de negros caiu rapidamente, coincidindo com o início da cafeicultura na região Mogiana e no oeste paulista, notadamente em Ribeirão Preto, Franca, Araraquara e Jaboticabal. Pela análise do mapa de prevalência de Hb S no estado de São Paulo é possível observar o declínio geográfico da Hb S no sentido oeste e norte, devido à diminuição da mão-de-obra escrava que foi substituída pelos imigrantes italianos e espanhóis, principalmente. Esse fato associado com a abolição da escravidão no Brasil promoveu o branqueamento da população paulista. Em 1872, os negros e mulatos constituíam 62% da população paulista. Com a abolição dos escravos em 1880 iniciou-se o declínio dos negros; em 1923 eram apenas 16%, em 1940 eram 14%, e em 1950 somente 11%. Entretanto, o gene da Hb S foi difundido entre os brancos que tiveram ancestrais negros, conforme mostra a figura 6.14 que relaciona a prevalência de Hb S entre as pessoas brancas nas mesmas cidades em que foram analisadas as pessoas negras. Observa-se que entre pessoas brancas o gene da Hb S está presente em todas as cidades estudadas. |

||||||||||||||||||||||||||

Figura 6.13 - Disposição geográfica das cidades estudadas do Estado de São Paulo referente à amostragem da população negra submetida à análise de hemoglobinas. A cor preta dentro dos círculos representa a proporção de portadores de Hb AS em relação às outras hemoglobinas variantes e talassemias. Observa-se que a maior prevalência da Hb AS obedece "um caminho" que tem relação com a colonização do Estado de São Paulo e a utilização da mão-de-obra do escravo africano, a partir da região do vale do Paraíba em direção à antiga região central composta por Campinas, Jundiaí e Sorocaba. |

||||||||||||||||||||||||||

Figura 6.14 - Disposição geográfica das cidades estudadas do Estado de São Paulo referente à amostragem da população branca submetida à análise de hemoglobinas. A cor preta dentro dos círculos representa a proporção de portadores de Hb AS em relação às outras hemoglobinas variantes e talassemias. Observa-se que em todas as cidades do Estado de São Paulo o gene para Hb AS está presente em suas populações, indicando a miscigenação branco-negra, com maior ou menor intensidade entre as diferentes cidades. |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||